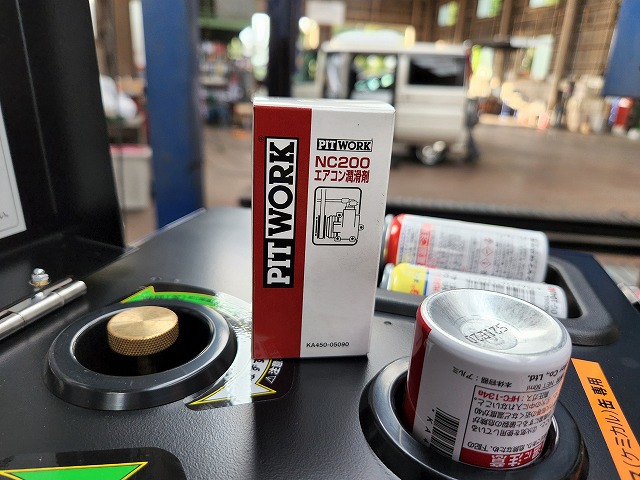

トルコン太郎のイメージビデオ。

●2024.02.07

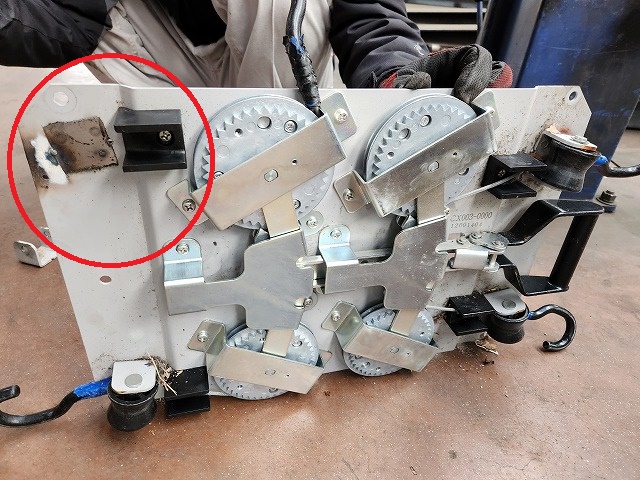

当社の主力機器のトルコン太郎。

圧送方式で過走行のお車でもオートマオイル交換オッケー。

とか言ってもなかなかイメージしづらいと思いますので

実際の作業を撮影してまいりました。

面白がって動画でアップしますので”あ、こういうことね”とか

圧送方式によるオートマCVTオイル交換をイメージしていただけたら嬉しいです。

トルコン太郎によるオートマオイル交換をご希望のお客様、

説明だけでも聞いてみたいお客様、

お見積ご希望のお客様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

整備スタッフ募集中!!(動画あり)

●2024.02.03

相馬自動車商工では整備スタッフを募集しております。

整備士の資格はなくてもOK。

資格取得を全面的にバックアップさせていただきます。

車が好きな方のお問い合わせをお待ちしております。

会社見学だけでも歓迎しますよ。お気軽にお問い合わせください。

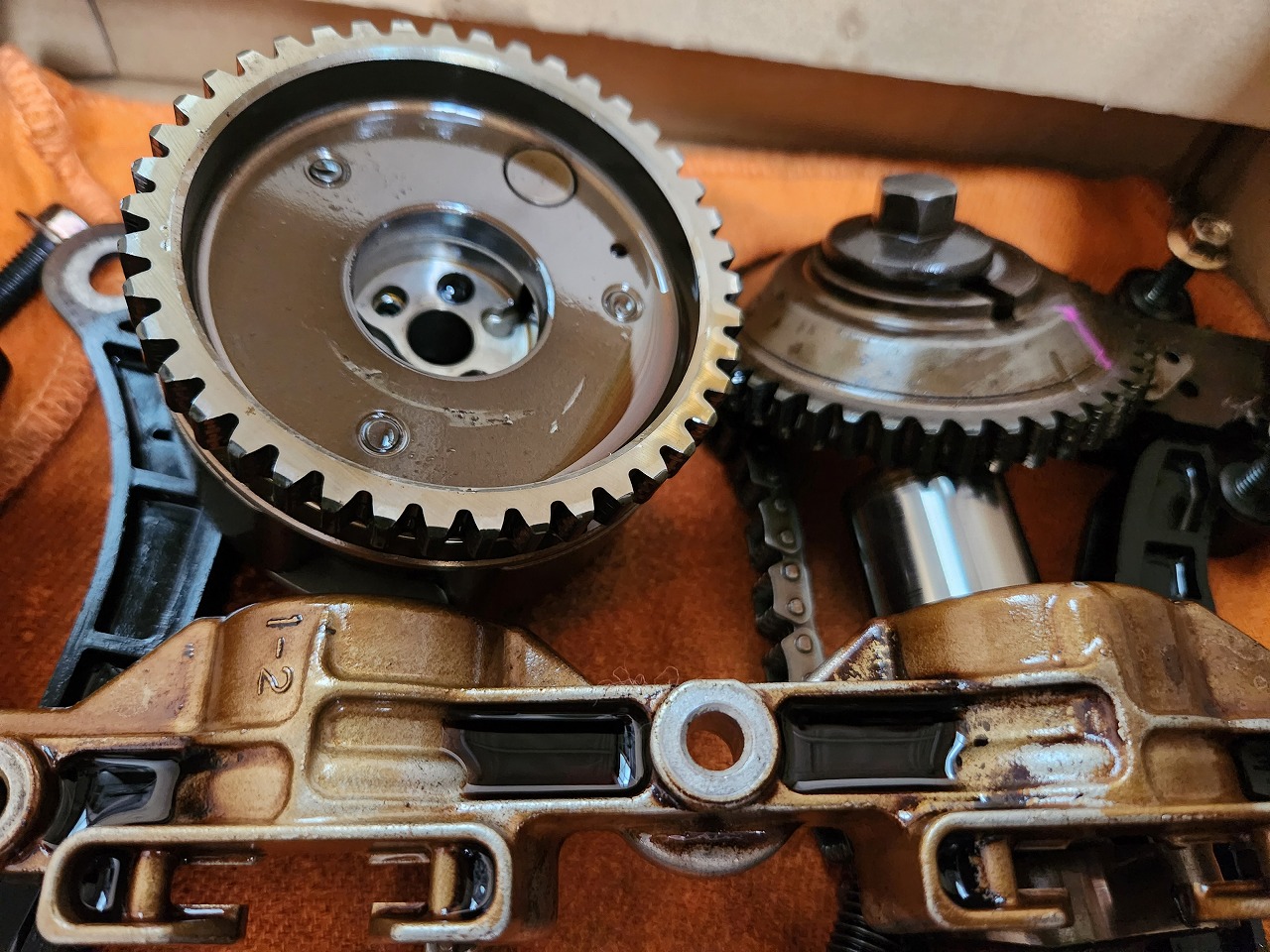

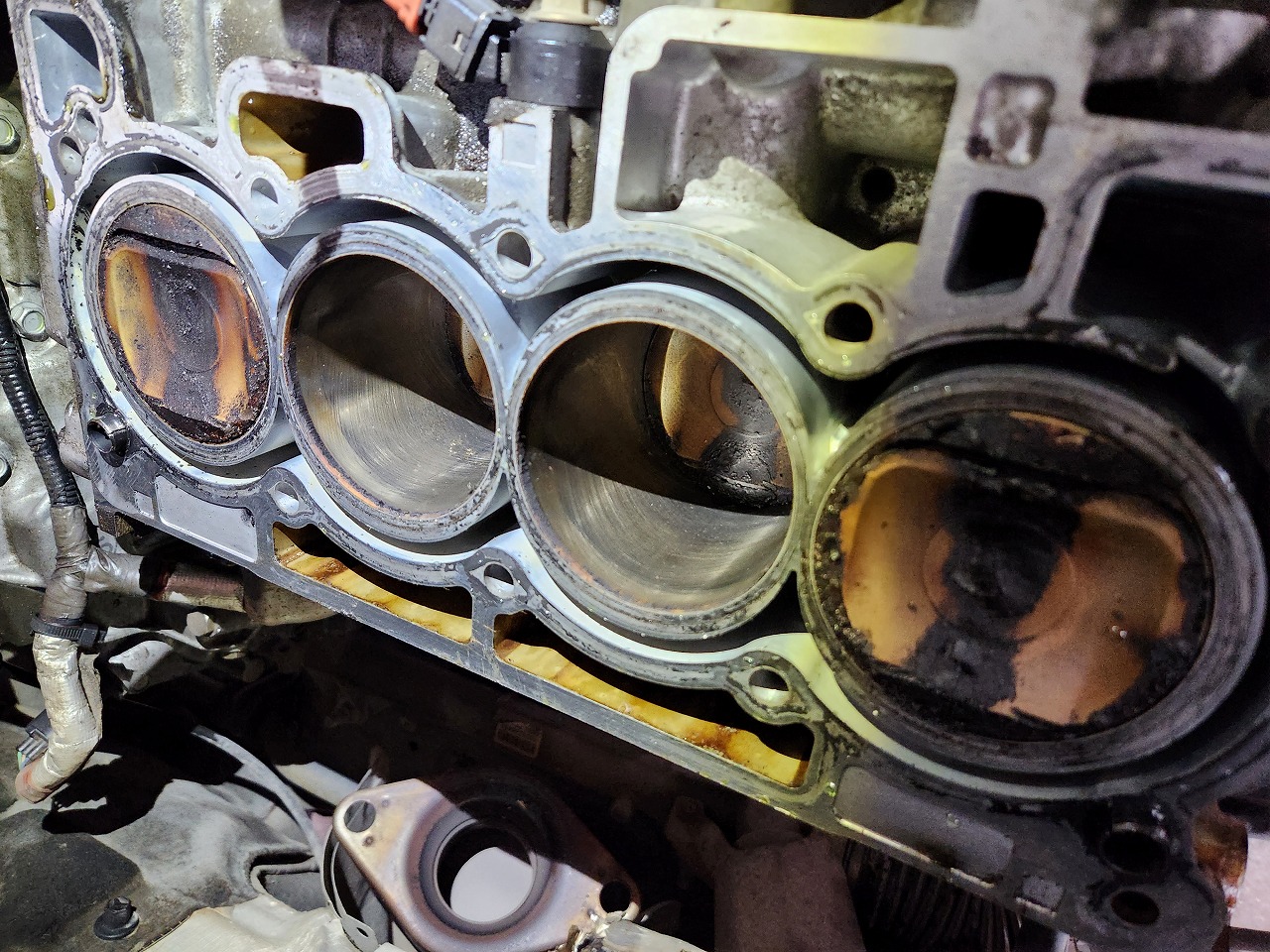

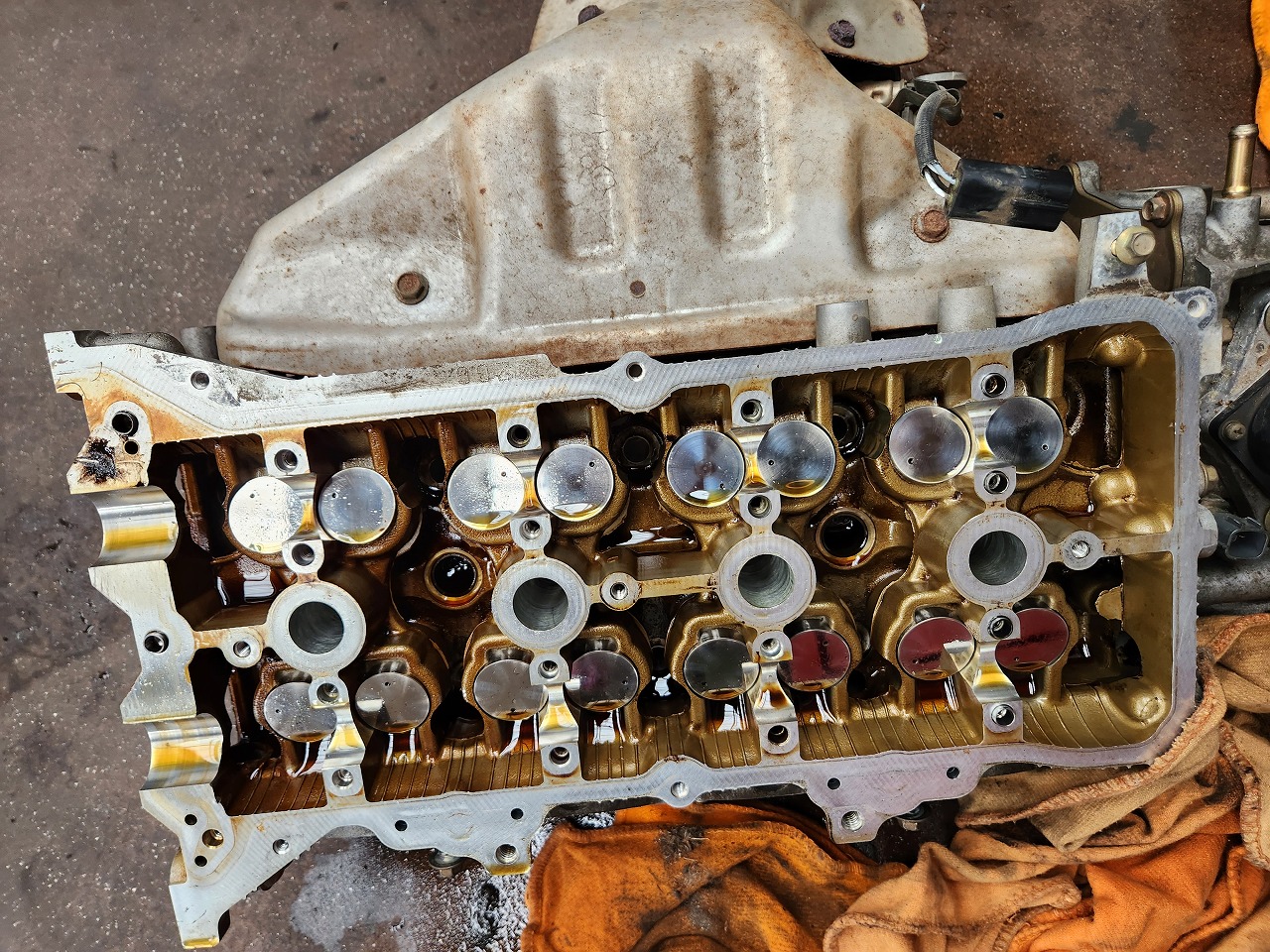

工場を徘徊して集めた整備ネタをご紹介

●2024.02.03

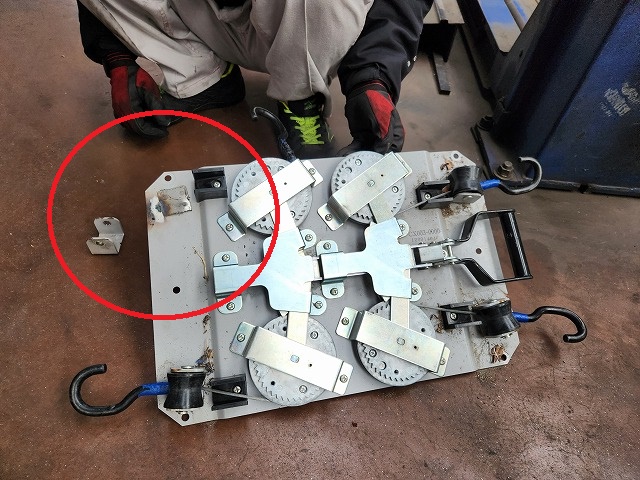

福祉車両の修理で避けて通れないこと。その5

●2023.08.19

福祉車両の修理で避けて通れないこと。

●2023.07.21

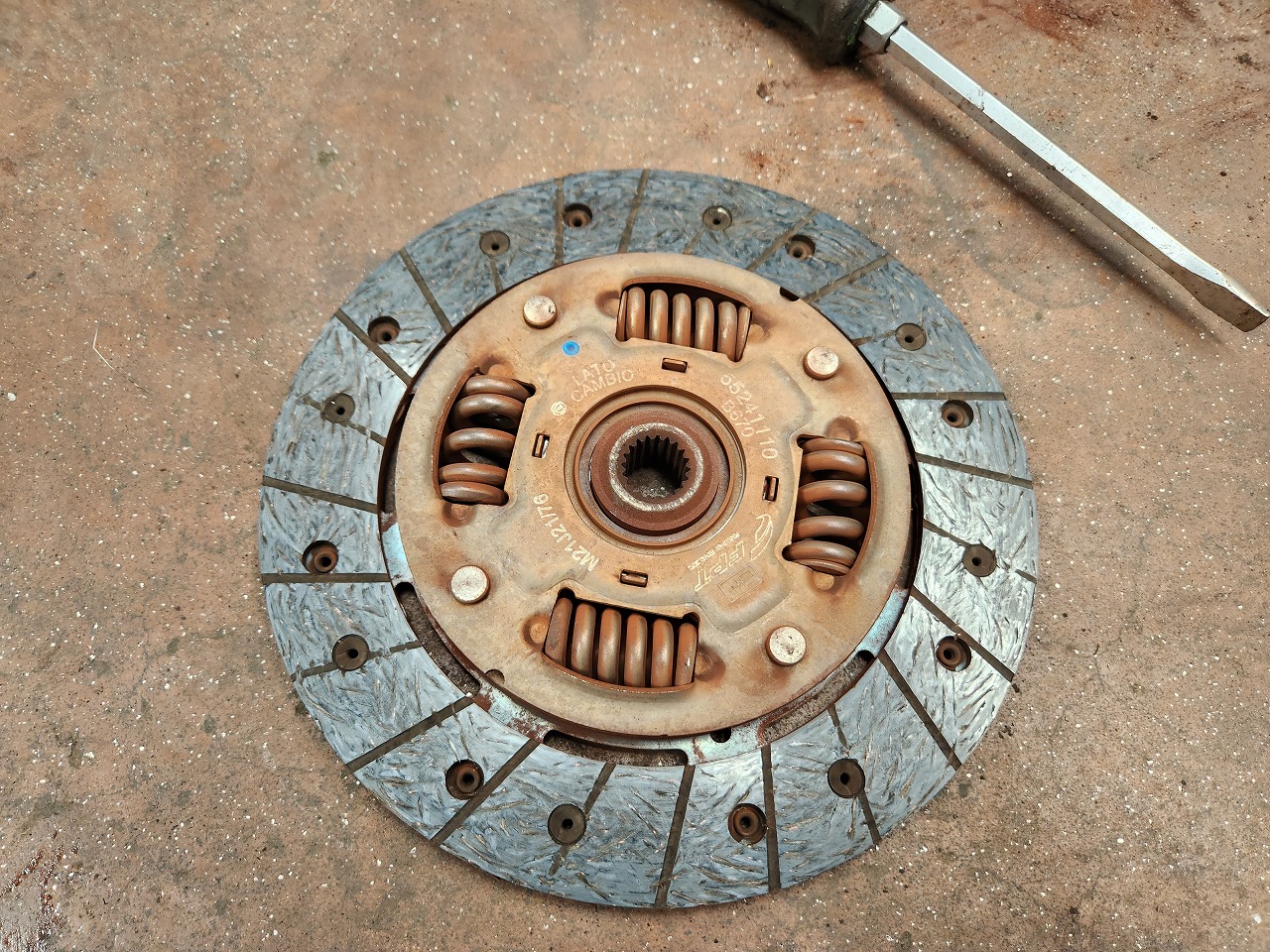

フィアット500Sクラッチ交換

●2023.07.18

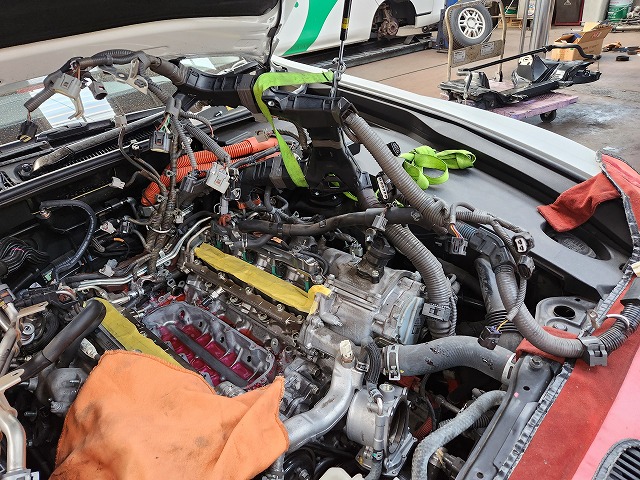

先進安全車のカメラ機能調整など

●2023.06.03

工場を徘徊して拾った修理ネタをご紹介。

●2023.04.16